「猫の尿を持ってきてください」

「一度、尿検査をしてみましょう」

など、動物病院で「猫の尿を採ってきてください!」と言われることは多いですが、猫の尿を採ることはとても大変です。

先日、採尿に関して以下のツイートをしました。▼

避妊や去勢をしているのに、粗相やマーキングをする場合は、まずは尿検査が必要です。

膀胱炎や尿石症などのときもあり、尿検査ですぐに分かります。

異常がなければストレスや不安なことがある可能性→環境を見直す必要があります。

尿は散歩中やシステムトイレで採り、冷蔵保存で翌日までOK😊— トラまりも@まりも動物病院 (@toramarimo_blog) March 31, 2022

■本記事の内容

- 自宅での簡単な猫の採尿方法3パターン

- 意外と採尿できない方法

- 動物病院での採尿方法

- 尿検査の重要性

猫の採尿は難しいけど、おしっこ関係のトラブルを未然に防ぐためには超重要です!!!

そして人生(猫生?)で絶対一度は必要になる検査なので、猫の採尿法について詳しく知りたい方は、ぜひ読んでみてください。

【簡単】自宅でできる猫の採尿~3つの方法

自宅で簡単に猫の尿を採る方法は3つあります。

たっぷりとる必要はなく、3~5cc程度(お弁当についている醤油さし程度)で大丈夫です。

動物病院に言えば、シリンジ(注射器)やスポイトをもらうことができますよ。

それぞれ見ていきましょう。

①システムトイレで採尿

もっとも簡単で確実、きれいなおしっこが採れるのは、システムトイレでの採尿です。

少し費用がかかりますが、採尿のためにシステムトイレにしてもいいくらいです!

猫のシステムトイレとは、二層式になった形状のトイレです。

猫が尿をすると猫砂などの敷物やすのこを通過して下の層に落ち、シートなどで吸収する仕組みのトイレです。

システムトイレを使った採尿のポイントは、

- 受け皿にシートを敷かずに使用する

- 受け皿はきれいに洗っておく

- できれば猫砂を専用のものにする

とよいです。

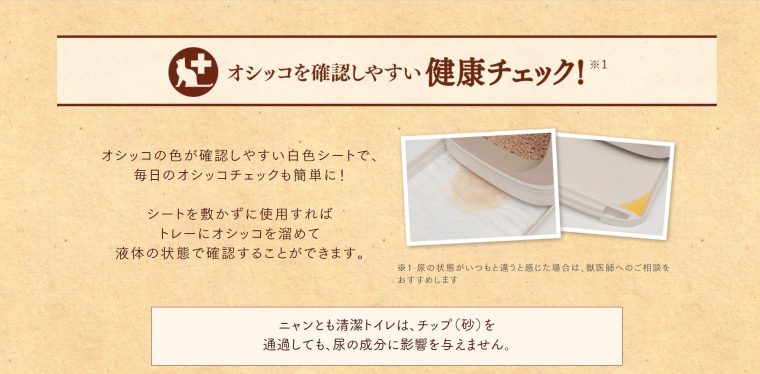

花王から出ている『ニャンとも清潔トイレ』![]() の猫砂(チップ)を使えば、猫砂を通過した尿でも成分が変わらず採取することができます。

の猫砂(チップ)を使えば、猫砂を通過した尿でも成分が変わらず採取することができます。

写真:ニャンとも清潔トイレ

神経質な猫は、トイレを細工すると尿をしなくなることが多いですが、システムトイレを使えば、ストレスなく尿を採ることができます。

②採尿シートで採尿

システムトイレではない場合には、採尿シートを使うこともいいでしょう。

採尿シートはトイレの上に置いて使用するシートで、そこに染み込んだ尿をしぼって、採ることができます。

獣医師の先生が開発

【採尿シート】が新発売泌尿器の病気や腎臓病など尿検査から見つけられる病気は多岐に渡ります。

でも猫の採尿ってなかなか難しいですよね。

こちらのシートはトイレに敷くだけです。大切な家族を守るため、定期的な尿検査をしてあげてくださいね。 https://t.co/vVEs9pp1sy pic.twitter.com/pPQanicS6D

— 猫用品のゴロにゃん (@56nyan_com) July 10, 2019

おしっこをしそうなポジションに採尿シートをまるごと、もしくは小さく切って配置します。

そこにおしっこをしたら、シートに染み込んだ尿をビニールの中にしぼって持っていくようになります。

トイレの中に置いておくだけで採れるので、おしっこ中に近寄って警戒されることもありません。

③ウロキャッチャーで採尿

ウロキャッチャーとは、棒にスポンジが付いている採尿専用の道具で、猫が排尿をし始めたら、ささっと尿をかけて採取するものです。

実は採尿の仕方は不安でした。

親切なフォロワー様からコツを伝授して頂きましたが…病院ではウロキャッチャーというキッドを渡されたのです。採尿中にこれを当てるだけ❗️トイレに行ったら、尻尾下に滑りこませます。嫌がり排尿を止めてしまうかと思いましたが杞憂でした😊。 pic.twitter.com/cIIgBzDwGE— シャルドネママ⚜️ (@mellissatrue) September 17, 2019

ただしウロキャッチャーは、

- 神経質な猫だと難しい

- ドーム型のトイレだと挿入しずらい

- 取れる量が少ない

という難点があります。

動物病院によっては検査にたくさんの尿を使うところもあるので、主治医の先生に「ウロキャッチャーで採った尿の量でも大丈夫ですか?」と確認するといいです。

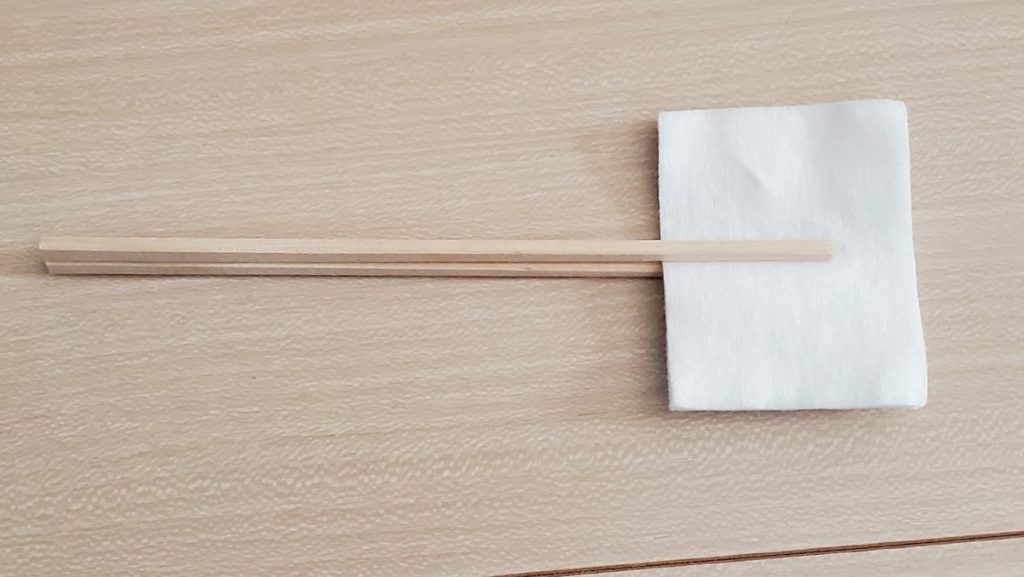

また、ウロキャッチャーみたいなものをコットンで自作している方もいました。▼

猫の採尿【この方法はうまくいかない】

「尿ってどうやって採るんですか?」と獣医さんに聞くと、「○○で採ってみてください」と言われるけど、意外と難しかったりします。

飼い主様が行っている方法で、意外とうまくできない方法は以下の通りです。

①お玉や紙コップで取る

採尿方法としては超有名です。

料理に使うお玉や紙コップを、猫が排尿しているときにさっと下に入れて尿を採る方法です。

猫は、一度排尿をし出すと止めることができないので、そのまま尿をGET!となることもありますが、めちゃくちゃ警戒して尿をしなくなる子もいます。

また、ボックス型のトイレや壁側に向かって排尿をする場合は、そもそも採ることも困難です。

試してみる価値はありますが、難しいことも多いです。

②猫砂を減らす

これ、よくお伝えしますが、猫砂が入っていないトイレだとおしっこをしなくなってしまうことが多いです。

また、運良くしてくれても、猫砂が混じっていて砂だらけでよく分からない…という結果になることもあります。

③ビニールやラップを敷く、ペットシーツを逆さまにする

ビニールやラップ、逆さまにしたペットシーツをトイレに敷いておく方法もあります。

これも「いつもと違うトイレだ!」と警戒して入ってくれない子は多いですね。

排尿のスタイル(例えばトイレには入らず、後ろ足をトイレの縁にかけて排尿するスタイルの猫)によってはうまく採取できることもあります。

動物病院での猫の採尿は大変!?

動物病院での猫の採尿は大変だったりします。

ストレスでぐったり…なんてこともあります。

緊張で漏らしちゃう子もいます。←この場合、漏らした尿で検査できるのでOKです。

なので、自宅で採尿できるようになることは、きわめて重要です。

ただ、自宅で採尿した尿は、汚れや採取からの時間経過により、正確な検査結果を出すことが難しいときもあります。

自宅で採取した尿で異常が見つかった場合や、より正確な検査を行う場合は動物病院にて採尿を行います。

動物病院での採尿法

動物病院での採尿法は3つあります。

①膀胱穿刺

猫を仰向けにしてエコーをあてながら、細い針をおなかに刺して尿を採る方法です。

簡単で安全な方法ですが、

- 尿が貯まっていないとき

- くねくね動いたり暴れる猫

などのときには難しいやり方です。

膀胱穿刺は、膀胱から直接尿を採ることができるので、厳密な検査結果が必要なときに行います。

②カテーテル

尿道からカテーテルを入れて採尿する方法です。

膀胱穿刺と違って少量しか貯まっていない場合にも採尿することが可能です。

ただし、カテーテルを挿入する際に尿道にわずかな傷がついてしまう可能性もあり、「検査から帰ってきたら血尿をします!」「頻尿になりました!」なんてこともあったりします。

また、メス猫の場合には、尿道口が深いため、難しいこともあります。

膀胱穿刺と同様、膀胱から直で尿を採れるので、正確な結果が必要となる場合に用いる検査です。

③圧迫排尿

膀胱を触ってある程度尿が貯まっていたときには、お腹を押して採尿することもあります。

ただし、尿は膿盆(のうぼん)などに採るので、自宅での採尿と同様、完全にきれいなおしっこを採ることはできません。

また、腎臓へ尿が逆流してしまうこともあり、最近ではあまり行われていません。

猫の尿検査で分かる病気

猫の尿検査では、

…などの病気が分かります。

動物病院で行う尿検査の内容

動物病院で行う尿検査の内容は、

- 尿の比重(腎臓の機能の確認)

- ウロペーパーでの検査(pH値、タンパクや糖の検出)

- 顕微鏡検査(結晶や細胞、細菌などの確認)

などがあります。

場合によっては外注検査(外の検査センターに尿を提出)にて、

- 膀胱の腫瘍の検出(V-BTA;犬)

- 細菌培養検査(どんな細菌がいるか)

- 感受性検査(どんな薬が効くのか)

- 慢性腎臓病の評価(UPCやUAC)

などを行うこともあります。

取れた尿は当日or冷蔵庫で冷やして翌日には持っていく

猫の尿は時間とともに変化してしまうので、採尿したらすみやかに(3~6時間以内)に動物病院に持っていくといいです。

ただ、いつ尿をするのかが分からないので、採れたタイミングによっては当日持っていくのが不可能なことも多いです。

その場合は、冷蔵庫で保管して翌日に持っていきましょう。

【まとめ】自宅で簡単にできる猫の採尿方法3選

猫の尿を自宅で簡単に採る方法は、

- システムトイレ

- 採尿シート

- ウロキャッチャー

です。

最も簡単でおすすめなのは、システムトイレで排尿させスポイトで採る方法です。

猫は泌尿器の病気にめちゃくちゃなります。

飲水量が減る冬場や高齢猫では、特に病気の発生率が高いです。

日頃から尿検査に興味を持ち行うことで、病気の早期発見・早期治療を行えます。

ぜひ今日から愛猫の尿検査をしてみてはいかがでしょうか?