「愛猫がなんどもトイレに行きます…」

「数日間、おしっこをしていない気がします…」

こんなときは、猫の尿道閉塞(にょうどうへいそく)の可能性があります。

尿道閉塞は緊急疾患であり、早く処置をしないと亡くなることもあります。

この記事では、猫の尿道閉塞について、

- どんな病気なのか?原因は?

- 症状や治療法(手術)は?

- 予防するには?

などを、獣医師が分かりやすく解説いたします。

「愛猫が尿道閉塞と診断されました…」「尿道閉塞はどんな病気なの?」という飼い主様は、ぜひ読んでみてくださいね。

猫の尿道閉塞は突然やってくる病気~原因とは?

猫の尿道閉塞は、ある日突然やってきます。

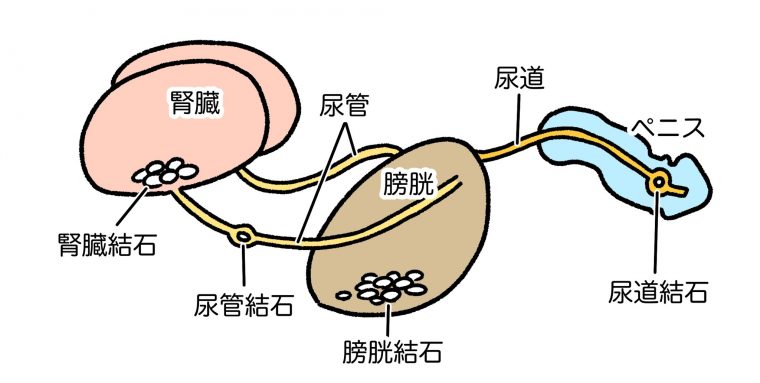

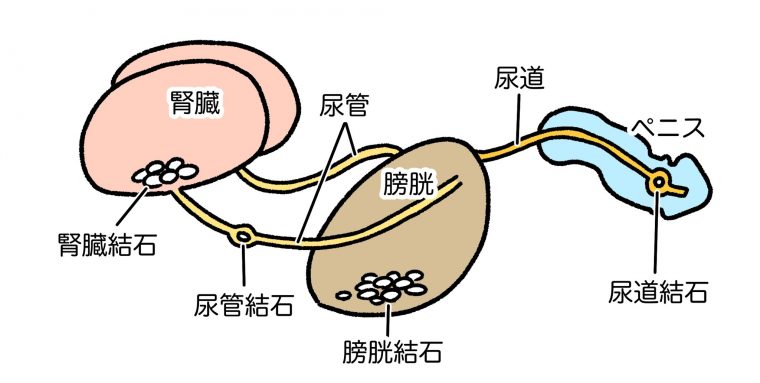

尿道閉塞とは、石(尿路結石)や炎症で生じる物質などにより、尿道がつまって尿が出せなくなる病気です。

- 尿路結石(ストルバイト、シュウ酸カルシウムなど)

- 炎症産物(炎症にともなって生じる物質)

- 血餅(けっぺい;血のかたまり)

- 腫瘍

- 外傷

- 尿道栓子(にょうどうせんし;尿道からはがれた細胞)

また、特発性膀胱炎などの基礎疾患があり、生じることもあります。

猫の尿道閉塞は、尿道がせまいオス猫での発生が非常に多いです。

なぜなら、メス猫の尿道は太く直線的であるのに対し、オス猫の尿道は細くかつS字状に湾曲しているためです。

特に、水をあまり飲まなくなる寒い時期に多発します。

はやく対処をしないと、尿毒症によって亡くなってしまうこともあります。

猫の尿道閉塞の症状は『なんどもトイレに行くのに出ない』

猫の尿道閉塞の症状で最も多いのは、『なんどもトイレに行くのに出ない』です。

尿道がつまっているため、おしっこが出せません。

その結果、膀胱がパンパンになってしまい、より強い尿意を感じるけど出ない…

という状態です。

いよいよ膀胱のおしっこが満タンとなり、尿毒症になってしまった場合には、

- 食欲不振

- 嘔吐や下痢

- ぐったり

- けいれん

といった症状もみられます。

こうなると、様子を見ている時間はありません。いち早く動物病院へ!!!

ただし、猫がなんもトイレに行くときは、『膀胱炎』が原因であることも多いです。

膀胱炎の場合は緊急性が低いことがほとんどです。

見極めは難しいですが、メス猫であり、元気や食欲があって、毎回数滴(1円玉程度)が出ているようであれば、膀胱炎であることが多いです。

猫の尿道閉塞の治療は、すぐに開通させること~動物病院へ急げ!

上記のような症状がみられた場合は、特にオス猫であるなら、すぐに動物病院に行きましょう。

もし主治医の先生がお休みならば、別の動物病院や救急病院・夜間病院に行きましょう。

処置は尿道からカテーテルを挿入して、おしっこを出させるようにします。

つまりが強い場合には、生理食塩水を入れる、かたいカテーテルを用いるなどして対応します。

カテーテルが挿入できない場合には、ひとまずの処置として、膀胱に細い針を刺しておしっこを抜いて対処します。

(ただ、パンパンに膨らんだ風船に針を刺すことと同じですので、破裂をしてしまう可能性もあります。)

うまくつまりを解除できたら、尿道カテーテルを入れたまま、

- 膀胱洗浄(石や炎症物質を洗い流す)

- 点滴処置(血液バランスを整える+尿路をきれいにする)

などの処置を行い、退院します。

入院するか、通院になるかは、症状や血液検査の結果、つまりの度合いなどで判断します。

猫の尿道閉塞は、再発も多く、「退院できたのにまた入院…」といったこともよくあります。

猫の尿道閉塞~3つの内科療法

猫の尿道閉塞は、つまりの解除ができたら終了!というわけではなく、再発予防の治療が必要です。

①食事療法

猫の尿道閉塞に対して、食事療法はとても重要です!

結石が原因で尿道閉塞になることが多いので、結石の種類に応じた療法食を食べさせるようにしましょう。

ちなみに、よく様々な療法食を混ぜてあげている方がいらっしゃいますが、基本的には混ぜたらNGです。

ただ、療法食を食べないことは、とっても多いです。

そのため、「なかなか食事を摂ってくれません…」という場合には、以下の記事をご参照ください。▼

②飲水させる

水を飲むことで、石のもととなる結晶や炎症で生じた物質などを、おしっことして排せつさせます。

ただ、愛猫に「水を飲んで!」と言っても、なかなか飲んではくれないですよね…

猫の祖先は砂漠に住む動物ですので、水をあまり飲みません。

現代を生きる猫もその特性を引き継いでいるため、ゴクゴク飲む!ということないです。

(むしろ、『猫がたくさん水を飲んでいる』というときは、病気である場合が多いです。)

無理に飲ませるとストレスになってしまうため、愛猫に水を飲んでほしい!という場合には、以下の記事をご参照ください。▼

③体重管理

太っていることが猫の尿道閉塞に関係している場合もあります。

食事の量を減らす、ダイエットフードにするなどして、適正体重を維持できるようにしましょう。

繰り返す猫の尿道閉塞には『会陰尿道造瘻術(えいんにょうどうぞうろうじゅつ)』

通常は、カテーテルによる解除により、よくなる(治る)ことがほとんどです。

手術が適応となる場合は、

- なんども尿道閉塞になる

- 尿道がせまい

- 尿道が損傷

- カテーテルで解除できない

などがあります。

会陰尿道造瘻術(えいんにょうどうぞうろうじゅつ)は、尿道を短くするオス猫のための手術です。

術後は感染症になりやすいため、陰部をきれいに保つ必要があります。

猫の尿道閉塞は、定期的な尿検査で予防

猫の尿道閉塞は、『尿検査をもとにした適切な食事管理+飲水』で予防をすることが可能です。

尿道閉塞になったことのある猫は、尿の状態を変えないと、再び閉塞してしまうリスクが非常に高いため、よりきちんと対策が必要です。

自宅での尿の取り方は、こちらを参考にしてください。▼

水を飲ませる方法は上記でもお伝えしましたが、ウェットフードをあげることです。

ウェットフードは、成分の60~80%程度が水分であり、嗜好性もよいため、食べるだけで水の摂取が可能です。

【まとめ】要注意!猫の尿道閉塞(尿閉)は急になる【症状や治療法をお伝え】

猫の尿道閉塞は、飲水量の減る冬場に、主にオス猫がなる緊急疾患です。

『愛猫がなんどもトイレに行くけど出ない』といった症状がある場合には、経過を見ず、すぐに動物病院に行きましょう。

猫の尿道閉塞は、定期的な尿検査、適切な食事と飲水で予防をすることができます。

ぜひ、尿検査を受けてみましょう!